こんにちは、ヤゴー編集部の澁谷です。

みなさんは、養鯉(ようり)という言葉を聞いたことがありますか?その名の通り鯉を養殖するもので、特に美しい模様をもつ錦鯉(ニシキゴイ)の生産が盛んです。*

*養鯉産業の歴史は古く、江戸時代の中頃に新潟県で食用の真鯉(マゴイ)が突然変異した変種を、観賞魚として養殖したのが始まりなんだとか(農林水産省HP参照)

最近では食の多様化などにより真鯉(マゴイ)の消費量は減少していますが、錦鯉は国外からも人気で輸出額は年々増え続けています。

なんと2019年には、1匹の錦鯉が外国人に2億300万円で落札されたという記録も…!まさに別名「泳ぐ宝石」!(2024年の輸出額は72.3億円に及び、この10年で2倍以上の額になっています)

一般的には3歳まで育てられ出荷されます

そしてその養鯉産業は、古くから白川町でも取り組まれています。

白川町では、伝統的に鯉を食べる文化があり『鯉の赤煮』はおめでたい席で振舞われてきました。そして1955年(昭和30年)頃から出荷用の錦鯉の養殖が佐見地区で始まり、各地区で養鯉組合が誕生。現在も道の駅『さかなワクワク公園』では年に3回、錦鯉の競り市が行われています。

『さかなワクワク公園』での実際の競りの様子。一般の方も1000円で競りに参加することができます

「鯉が好き」だからやる

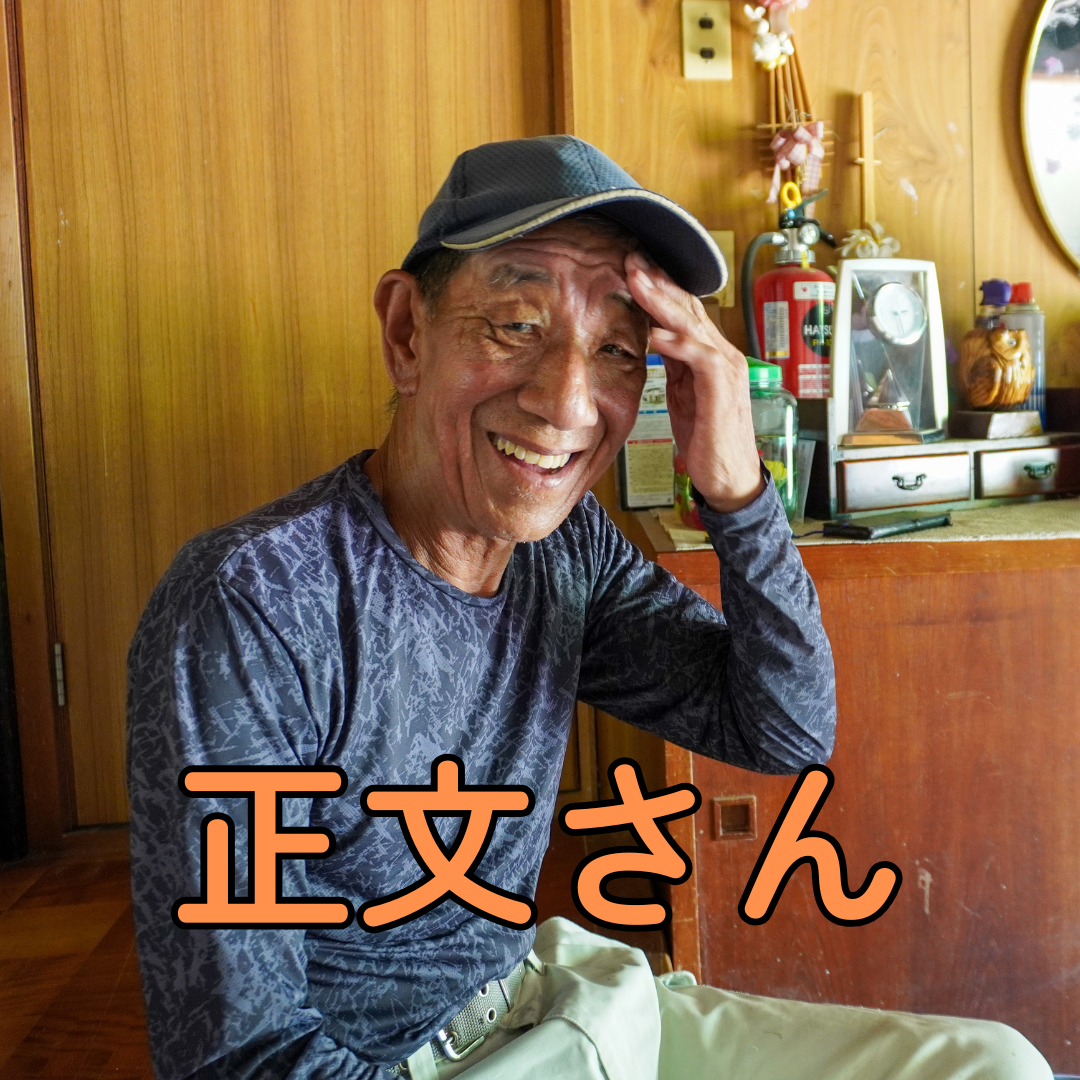

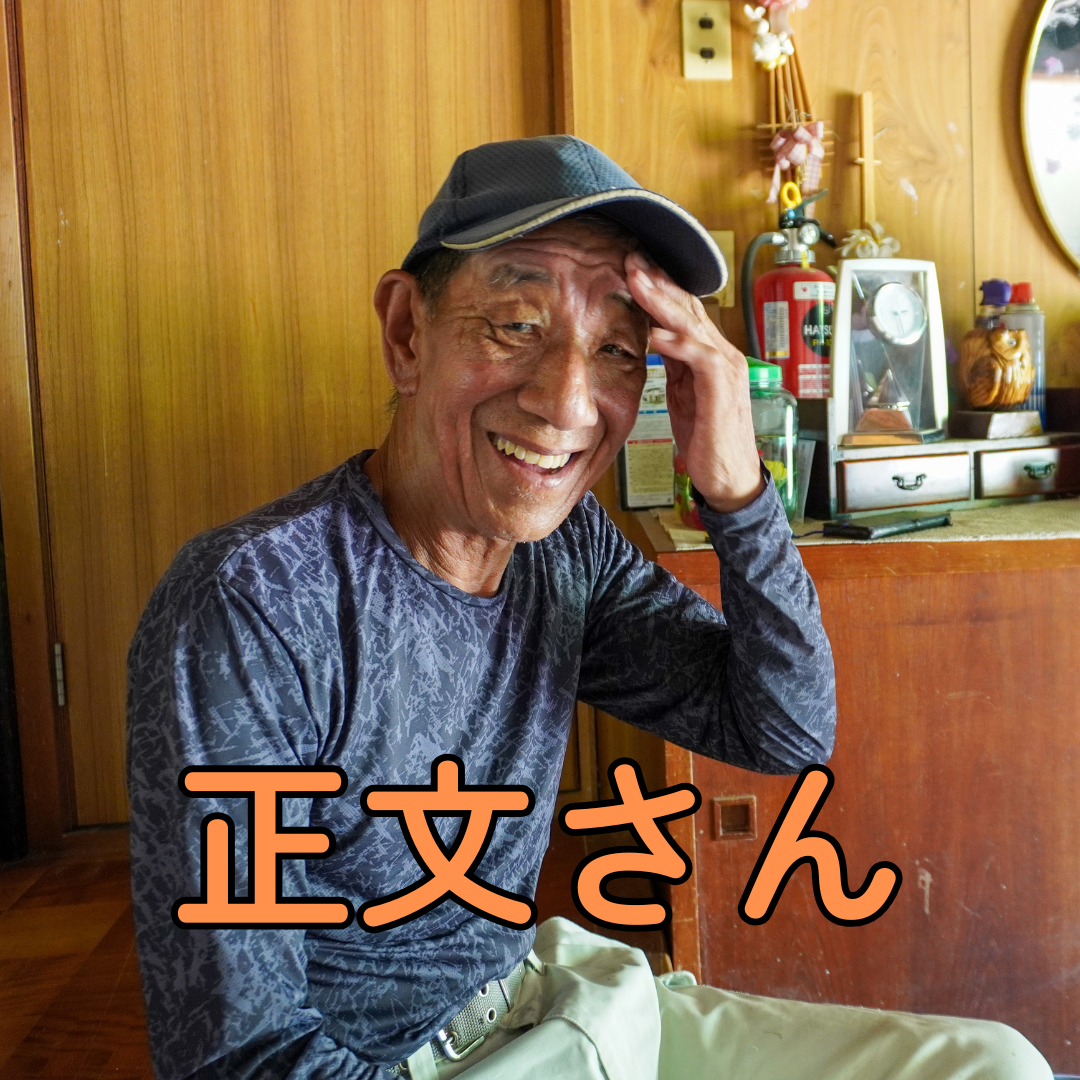

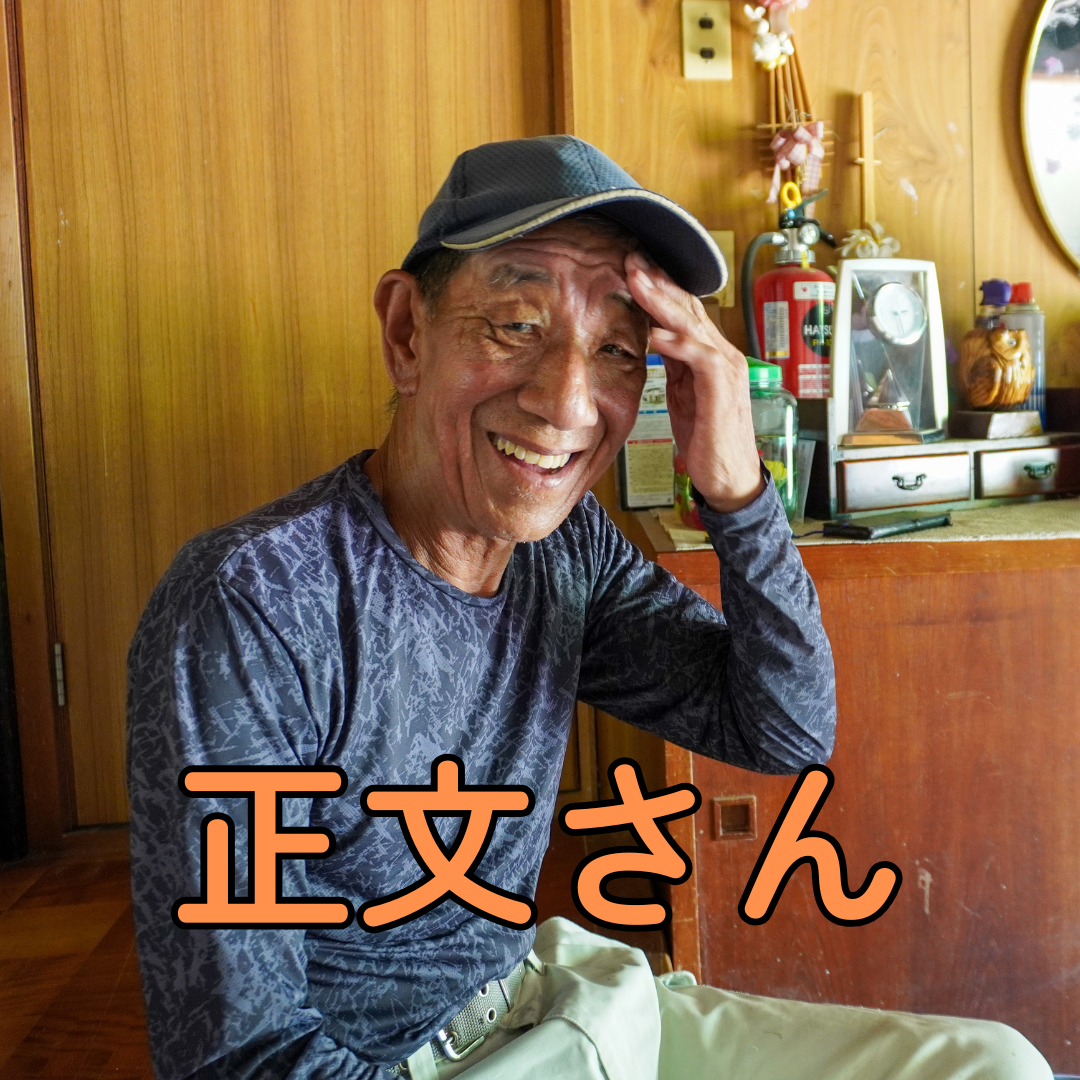

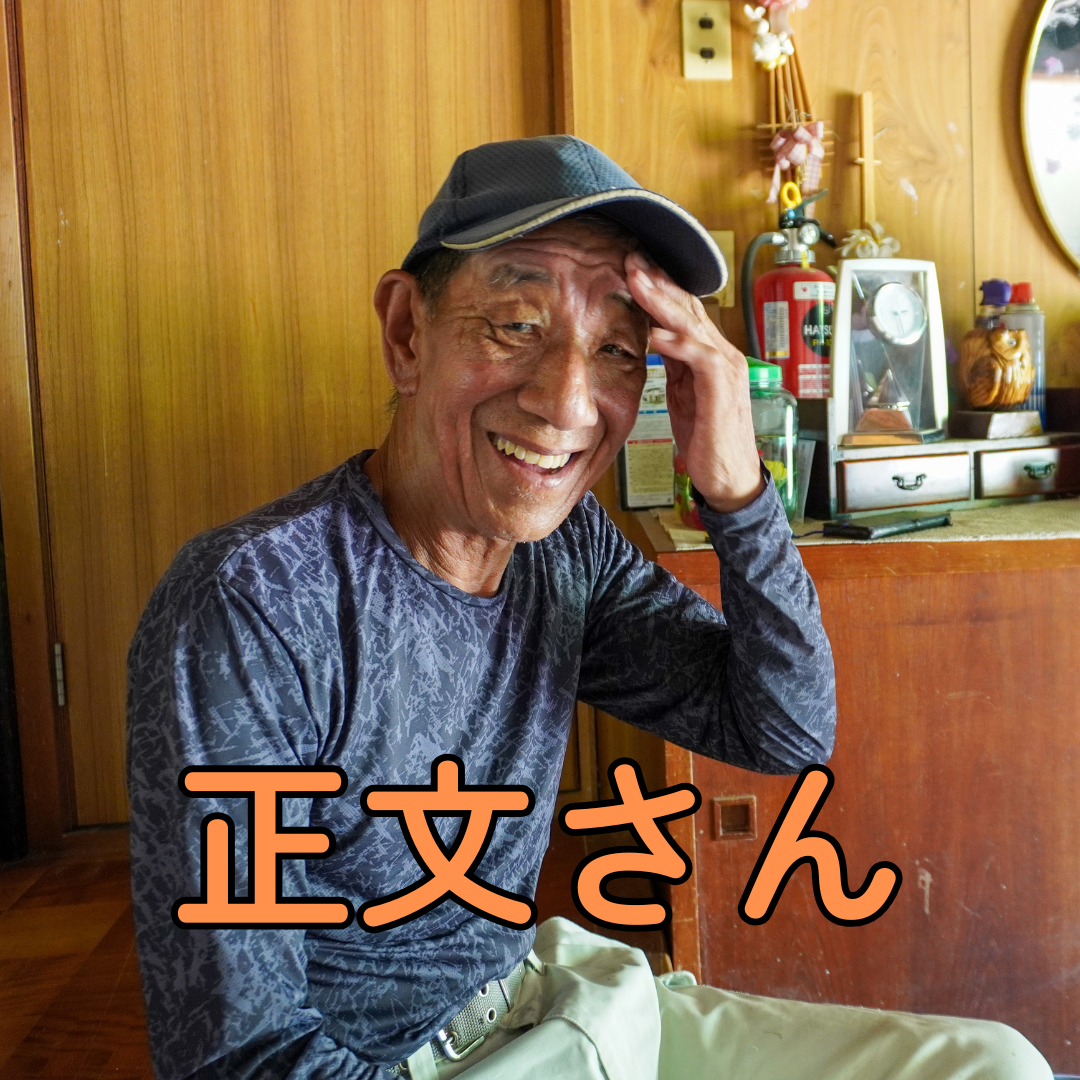

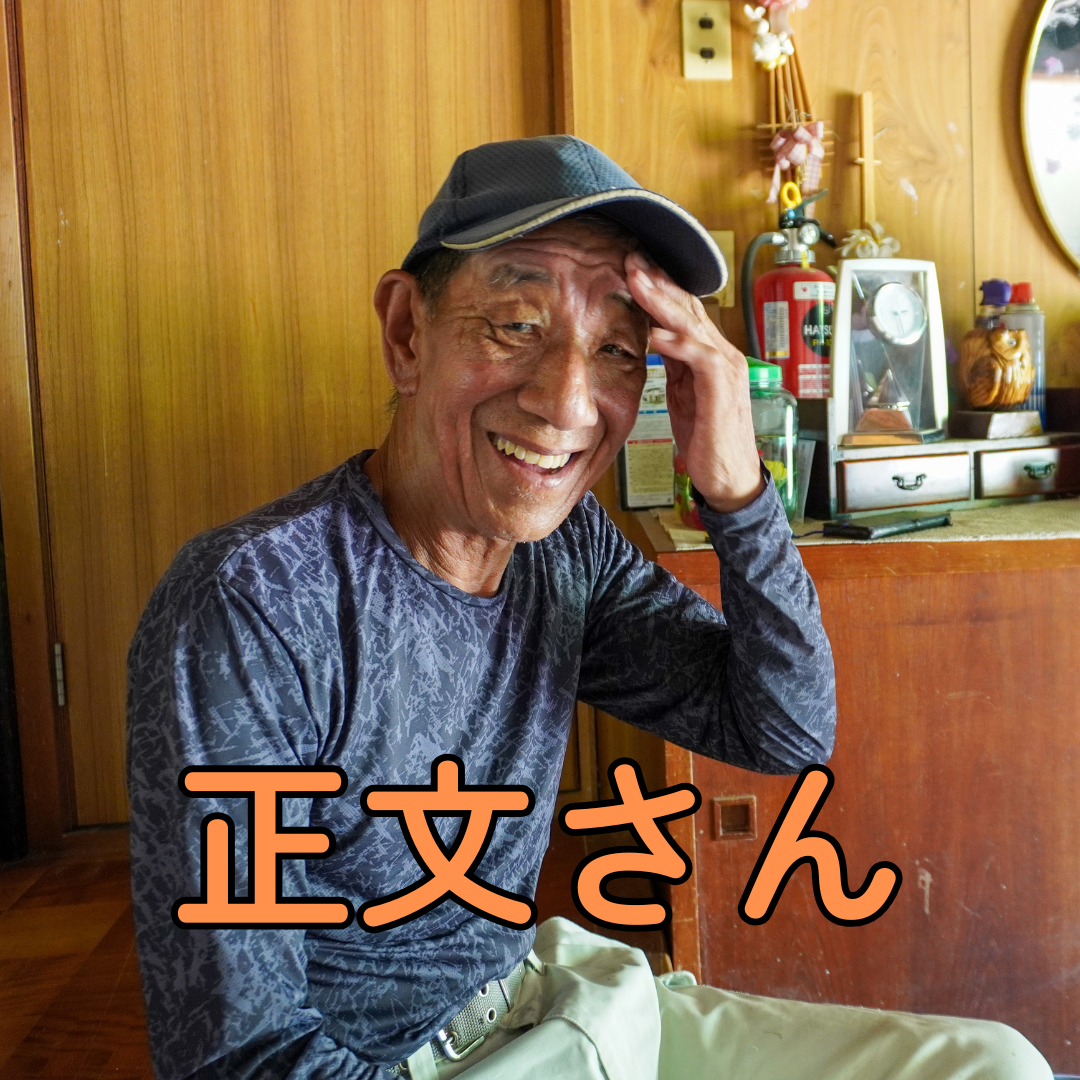

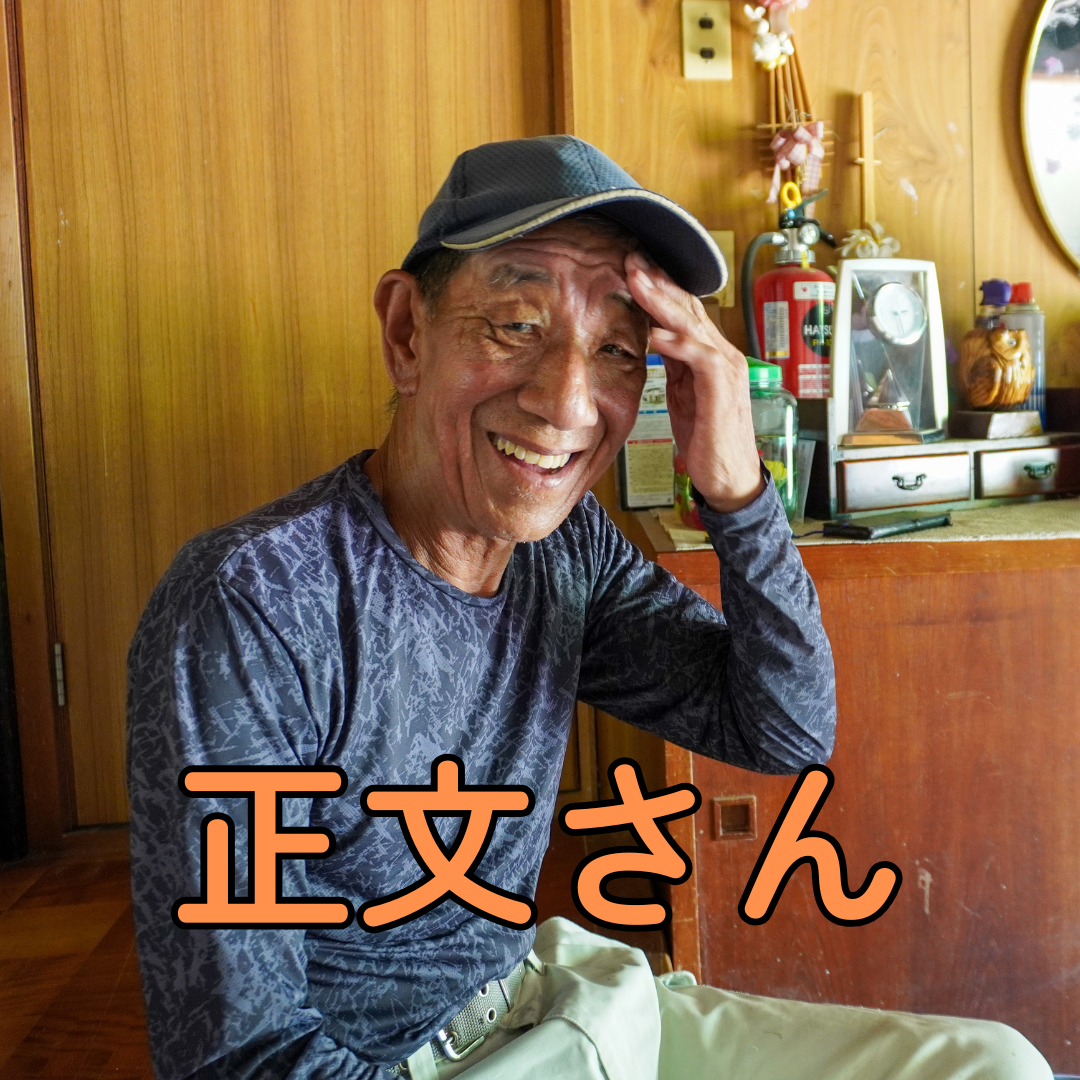

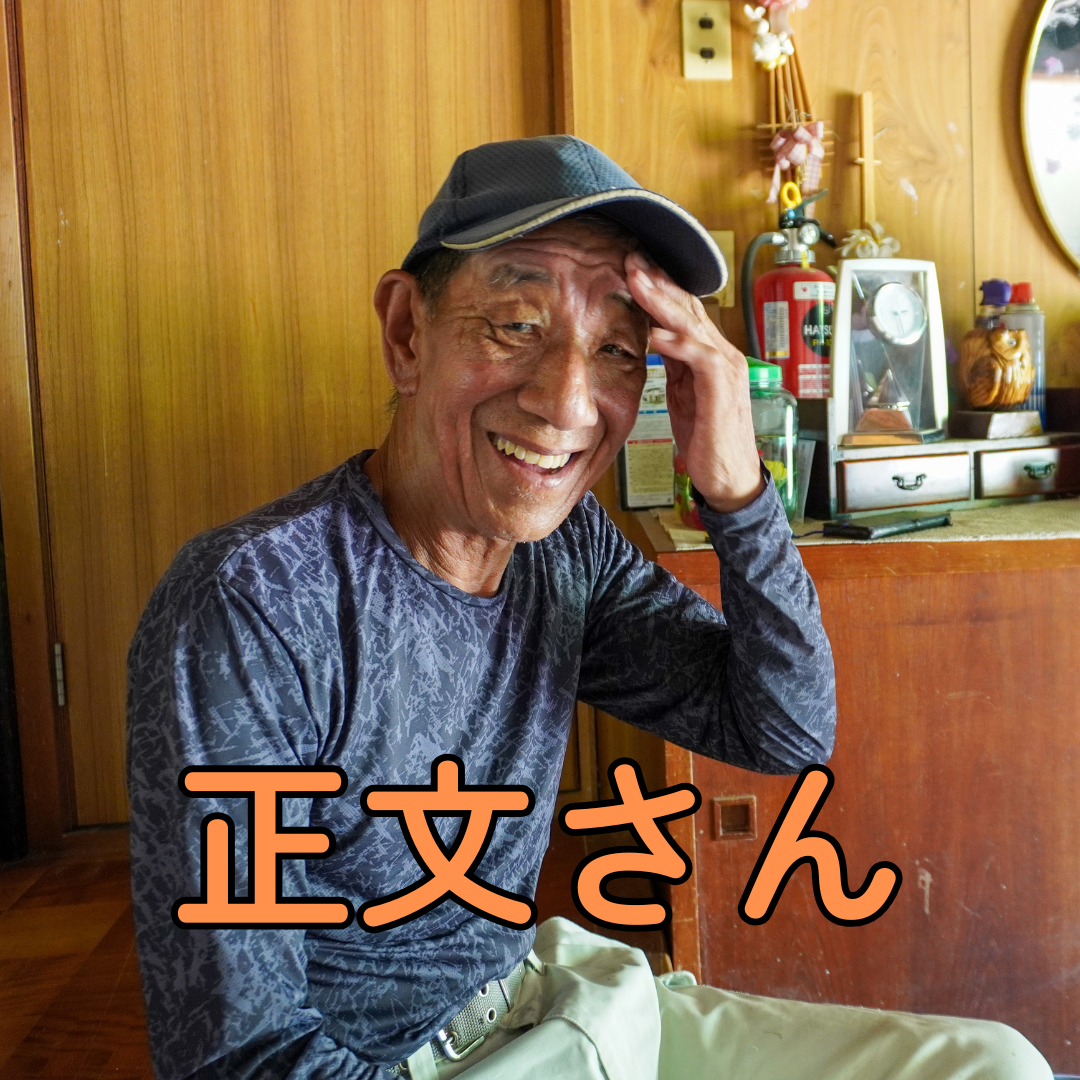

ということで白川町の養鯉組合の代表、安江正文(やすえまさふみ)さんのところへ。

この日はちょうど、生後40日の稚魚の”選別”をした直後とのこと。錦鯉は1歳になるまでにその模様やツヤなどで3回の選別を行い、最終的には数万匹だったものを数百匹に絞ります。

選別ではじかれた鯉は、希望する方に安価で譲ったり、田んぼで飼っているアイガモの餌になるんだとか…

養鯉組合代表の安江正文さん。食用の”真鯉”の養殖などを行う『株式会社S・K・C』の代表も務めています

「稚魚がたくさんいますね!」

「ちょうど今朝、クズ(はじかれた鯉)の半分ぐらいをカモにやったとこやわ」

「なかなか残酷っすね…」

他の組合員の方にも選別の様子を見せていただきました。

まずは稚魚を1万匹近く飼っている池の水を抜き…

排水溝から稚魚を集めます

急いでその稚魚をすくい取り、

鯉を持ちながら斜面をよじ登り…

稚魚が酸素不足で死んでしまわないよう、酸素を入れた容器に移し替えます。しんどそうだな…

そこから選別作業。この流れを繰り返します。ここで3分の2以上の鯉ははじかれるとのこと

「選別を行うのもかなりの重労働ですよね。それもこれも『泳ぐ宝石』を育てるためというか…」

「いや、儲けようって気持ちではできんわ(笑)鯉が好きなもんでやってるだけで、エサ代は高いし、採算は取れんわな」

「錦鯉ってすごく高い印象がありますが」

「昔は鯉の業者の人が家に来て買ってくれたりもしたけど…今はそういう個人の業者さんはおらんくなってしまった。大きい養鯉場が全国から良い鯉ばっかりを集めて、すごいんやわ」

「大きい養鯉場が独占状態ということですか…」

「だからぼくらはほとんど市(さかなワクワク公園で行われる錦鯉の競り市)に出しとる。今は1匹2~3万円が良いとこよ。売上もエサ代なんかでほとんどなくなるし、赤字覚悟じゃないとできんな(笑)」

選別して残す鯉は、また田んぼの池に放流します

まちの養鯉産業は超高齢化!?

「国内外で人気で、1匹にすごい値段がつくというのは…」

「ここらへんは規模が小さいもんで、太刀打ちできん」

「そんな…『泳ぐ宝石』は夢だったのか、、」

「この佐見地区の”有本(ありもと)”っていう地域で、3人しか鯉を育てとらん。白川町全体でも、その3人だけ。組合員はあと、競り市の仕切りをやってくれる人の計4人やな。それで、ぼくが最年少」

「ちなみに正文さんの年齢は…?」

「76歳」

「超高齢化産業じゃないっすか…」

鯉を育てる組合員のお2人は、ともに現役の80代です

模様やツヤの良い鯉が生まれるかどうかは、その親の鯉次第。

ただ、良い鯉同士を交配してもなかなか良い鯉は生まれないとのことで、どれだけ良い親鯉を手に入れ、多くの池を持ち、どれだけ交配させるかという「規模」が成否を分けるのだと言います。

新たに池をつくったり設備や備品を整えるには多額の費用がかかり、最高級の親鯉を手に入れるには数百万円以上かかる場合もあります。

「何回も交配させて、うまくいくとその親鯉を大切にして、その組み合わせでずーっと量産できる。新潟*のほうで、良い鯉ばっかり出す大きい養鯉場は1日に何百万と取るところもいっぱいあるけど、ここらへんはそうはいかんね」

「いやぁ、資本主義だ…」

*新潟県は養鯉産業の本場で、全国の経営体の半数以上を占めています

競り市に出された鯉。数千円~数万円まで、幅広い価格帯で購入されます

始まりは「ちょっと1杯飲んでけよ!」

「正文さんは、いつから鯉を飼い始めたんですか?」

「25歳ぐらい」

「50年以上飼っているんですね。また何がきっかけで?」

「ぼくのおじいさんが鯉が好きで、ぼくが物心つく時に『黄金』っていう模様の鯉を新潟から取り寄せて、みんなで飼い始めたんやわ。だいたいそれがこの地域の錦鯉の始まりやな」

地肌の色や模様によって、100種類以上の品種があるとされています

「ロマンが詰まった名前だなぁ。正文さんのおじいさんたちが養鯉産業を始めたんですね」

「でもぼくは別に興味なんてなかった。ただ昔はこの佐見地区にも鯉の市をやるとこがあったんやわ。そのすぐそばを通った時に『ちょっと1杯飲んでけよ!』って呼ばれて(笑)

それで『この鯉だれも買う人おらんで、お前や』なんて言って、ぼくに押し付けられてよ。1万円分ぐらい買って帰ったわ」

「きっかけが漫画みたいですね…」

「それから自分でも生まれたばっかりの稚魚をもらってきたりして、小さな田んぼからスコップで土をあげて池をつくった。

ほいで10年ぐらいしてからほ場整備が始まったもんで、その時はあんまりできなんだな」

「新潟に負けん鯉を」

ほ場整備とは、農作業を効率的に行えるようにするため、農地の区画整理や農業用用排水施設の整備等を行う事業です。

それ以前はほとんどが小さな田んぼ。除草等の目的で、鯉を田んぼで養殖しながら稲を育てる人もいたそう。ただほ場整備によって田んぼが大きくなることで、田んぼで鯉を飼う労力や設備投資に負担がかかるようになり、多くの人が鯉の養殖を辞めてしまいました。

「安江さん、鯉を買いにきました。ワタナベです」

「え…!?」

取材中に玄関先に現れたワタナベさん

「ここまでね、80キロ。瑞浪市から来ました」

「すごいタイミングだ…」

「見たことある人やね。いつもワクワク公園の市においでらへん?」

「行く行く、毎年行く。ここまでたどり着くのに、10カ所ぐらいで道聞いたわ(笑)」

ワタナベさんは小さい鯉が欲しいとのことで、正文さんが「クズ」と呼ぶ選別ではじかれた鯉を3袋(1袋2000円!)買っていきました。

「そんな安くてええの!?」とワタナベさん

「ワタナベさんは家で鯉を飼ってらっしゃるんですか?」

「庭に池があって、50~60年は飼ってる。もう結婚してすぐの頃から。鯉(コイ)と、鮎(アユ≒愛)と、鱚(キス)が大好き(笑)」

「陽気なじいさんだな…」

「頭が空やと年を取らんっちゅうてな」「何を言いよるよ(笑)」

外国の資本の影響もあり、大きなお金が動くようになった養鯉産業。それとは裏腹に、白川町ではたった4人の組合員が抱く「鯉が好き」という想いによって守られてきました。

「正文さんは、なんで苦労をして鯉を飼い続けるんですか?」

「鯉が好きやもんで、ちっとばかり損こいても、まあやらなしゃあないということや(笑)

良い鯉をなんとかつくりたいと思ってよ。新潟に負けんような鯉ができんかなと思うけど、なかなかそんなわけにいかんわ(笑)」

正文さんは個人として錦鯉の田んぼを8枚、さらに株式会社S・K・Cとして食用の真鯉の田んぼを8枚管理しています

「好きだから、やる。正文さんのおじいさんが新潟から買ってきた時と、想いは変わらないのかもしれないですね」

「まあでも『新潟に負けん鯉』っていうのは、今は夢にしか思えん。現実では考えられんもん。

白川町の養鯉産業がもうちょっと発展するんであれば、まずは少しでも人を増やさんとダメや。3軒やそこらでは、いくら頑張ったって規模の大きなところみたいな鯉をつくるのは100%無理やで」

「まずは組合員を少しでも増やす必要がある、と」

「新しく田んぼをつくって池にするのもおそらく厳しい。新しくつくろうと思ったらすごいお金がかかる。

現実的には、年を取って養鯉を辞めた人の池があるから、まずはそこを借りてくれる後継者がいればいいな」

「昔、白川町の競り市でも30万円って鯉がおった。あの鯉は、大きな養鯉場に持っていかれて100万円以上になってると思う。もう良い鯉は一目でわかる。模様も、色も、ツヤも違う。人間でいうとお化粧した芸能人みたいなもんやわ(笑)」

生き物を扱う以上、病気や、鳥害によってその成果がゼロになってしまうこともあります。

利益を生まなくても、労力と時間、お金をかけて養鯉と向き合い続ける組合員のみなさん。白川町の養鯉産業がこれからどうなっていくのか分からないけれど、鯉が好きな人たちによって70年続いたものが、たしかにここにあります。

取材年月:2025年7月

※年齢、年数等の数字は取材当時のものです。