ヤゴー編集部の澁谷です。先日、念願叶って古民家への引っ越しを果たしました。(こちらの記事で家を探しました!)

引っ越した先ですぐご近所に住むのが、生まれてこのかた93年間、実家のある蘇原地区で暮らし続ける小池金世(きんよ)さん。

家の前で立ち話をしていると、金世さんからは昔の貴重なお話がたくさん飛び出してきます。長い時間のなかで移り変わる地域の様子や、「3人合わせて290歳の女子会をした!」という現在の楽しみについてなど、貴重なその歴史の一部をお聞きしてきました。

予約制バスで、50年ぶりの女子会

——金世さんは少し前に”合計年齢が290歳の女子会”をしたとお聞きしました。

近所に住む5歳年上の姉といっしょに、100歳になった知り合いを訪ねて行ったんやわ。その人も在所(「実家」の意味)がうちのすぐ近くで、若い頃は踊りを教えてもらったりしてね。

女子会の様子(ご本人提供)

——3人合わせて290歳…!

そうそう(笑)その人は記憶力も良くてしっかりしてみえて、80年前の思い出話をしたりなんかした(笑)

–—–80年前!?すごいなぁ…みなさん元気だからこそできることですよね。よくお会いになっているんですか?

50年ぶりに会ったね。

–—–え!?

ちょうど100歳のタイミングっていうのもあって、話ができたのは嬉しかった。

もう、予約制バス*のおかげやね。そのおかげで自分で買い物にも行けるし。

*予約することで希望する場所・時間に利用することができるバス。運行する地区により走る車の色が異なります(5種類の予約制バスが運行しています)

指定の場所での乗り降りができるため、車がなくても町内を移動することが可能となっています

——予約制バスのおかげで50年ぶりの再会が果たされていたなんて…!

やっぱり、町内でいろいろ行事があっても自分で出て行けないとね。

予約制バスができたおかげで方々行けたわ。久仁さん(佐藤久仁さん:予約制バスを含む『おでかけしらかわ』の運行管理者。ヤゴーシラカワでの取材記事はこちらから)に運転してもらって家から佐見地区の『佐見とうふ*』まで行ったり、近所の人たちを連れてランチを食べに行ったこともあった。

*佐見地区にあり、白川町産100%の大豆でつくる豆腐を販売しカフェも併設される豆腐屋さん(https://samitofu.jimdofree.com/)。金世さんのご自宅からは30km以上の距離があります

”芝居小屋”に集まった思い出の日々

–——そうやって楽しんでいることが元気の秘訣なのかもしれないですね。昔のこの地域のこともお聞きしてもいいですか?

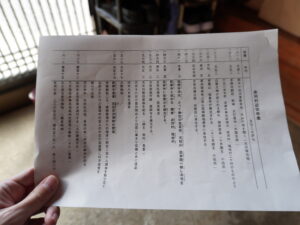

ここにあるのは、この地域の1300年頃からの年表をまとめたものやね。これを見ると『前坂山』っていう近所の山がいっぺん「抜けてきたことがある」って書いてある。

見せていただいた年表の一部。昔の人が残していたものを、金世さんの息子さんがパソコンで資料としてまとめたとのこと

——山が、抜ける?

うん、山が抜けてきたことがあった、と。

——抜ける??

なんや、昔の字は漢字が多くてちょっと見にくいな(笑)

——(山が抜ける*って、なんだ…?)

*現在の「山崩れ」の意味

あんたが住んでる家の西隣には、昔はもう2軒家があってね。その真ん中が私らの家やった。

——そうだったんですか!?

そうそう。その土地は、もっと昔はお寺やった。あんたとこの家がお寺の畑で、私らが住んでた真ん中が庫裏(くり:お寺の住職や家族の居間)、いちばん西側がお寺の本堂やった。

でも苗木藩の廃仏毀釈*でお寺がなくなって、その跡地に3軒建ったんやわ。

引っ越したこともあって今は1軒だけ、あんたが住んでるとこが残ってるだけやね。

*明治時代初期に起こった仏教排斥運動。仏堂・仏像・仏具・経巻などに対して各地で破壊行為が行われました

——金世さんのご先祖は住職だったんですか?

そうやね。でも昔は住職は奥さんを取れなんだ(取れなかった)の。他所から来た人がお寺を継いでずーっと続いてきたから、同じ血筋ではないけどね。

廃仏毀釈により割られた石碑は、近くの神社(『赤河神社』)の階段を修繕した際に出てきたとのこと。平成4年に廃仏毀釈によって廃寺となっていた『昌寿寺』が再建されました

——自分が住んでいる場所のことですがぜんぜん知らなかったです…

当時3軒の家には子どもが8人ずついてね(笑)さんぱ24や(笑)

お盆とかお正月には働きに行ってる人も帰ってきて、大勢になってワイワイ騒いだりしてね。すぐ目の前の広場には『中央座』っていう芝居小屋もあって、楽しかったよ。

昭和40年(1965年)頃の写真。金世さんのお子さんとお友だち、奥に見える建物が芝居小屋の『中央座』(ご本人提供)

上写真と同じ場所付近の現在の様子

——今は黒川地区の『東座』が芝居小屋として有名ですが、ここにも芝居小屋が…

終戦後、昭和23年(1948年)頃までは芝居をやってたかな。4月の春祭りの時にはプロの歌舞伎役者を連れてきて興行をして、10月の農繁期が終われば芝居好きな人たちが地歌舞伎をやって。それがいちばんの楽しみやったね(笑)

子どもの時は学校が終わると『中央座』に飛んで行って、練習を観て、終いには台詞も覚えちまった(笑)

——僕たちがアニメを何回も見て台詞を覚えてたみたいな(笑)

映画もやっとったんよ。フィルムが切れるから、途切れ途切れに上映されてね(笑)『中央座』までは下から坂道を歩いて上がってこなあかんけど、みんながお弁当を持って上がってきたから道に草も生えとらなんだよ?

でも維持していくのが大変でね、昭和40年(1965年)ぐらいに壊しちゃった*。

*『白川町誌 現代編』には、1916年に創建され1965年頃に廃絶したと記録されています

「テレビやラジオがなかったもんでね、それがいちばんの楽しみやった」

「90年間、ずーっと通って来た」

——ぜんぜん今とは違う光景が広がっていたんですね。

家の前の道も、昔はぜんぶ田んぼや畑やったの。

戦争中は食料が大変で、学校の運動場でさつまいもをつくったでね。13、14歳の時やわ。兵隊に行っとるところの家の百姓の手伝いに行ったり、草むしりをしたり、勤労奉仕ばっかりやった。

24歳で結婚して、その頃は社会も食糧難を乗り越えてちょっとずつ良くなってきたね。90年の間に戦前、戦争中、戦後、食糧難…ずーっと通って来た(笑)

——90年の歴史…なんだか昔のこの場所のことを少しでも知れて嬉しいです。金世さんは、今でも畑仕事をされていますよね。

やっとります。それが楽しみ(笑)

種をまけば生える、生えれば実がなる。それが楽しみでね、やっとるだけ。これから暖かくなったら夏野菜やね。

天気の良い日に家の外に出ると、ふと金世さんがお話してくれた「賑やかな日々」が脳裏に浮かびます。

当時から人は減り景色は変わったけれど、教えてくれたその記憶はなんだか自分の一部になった気がするんです。

【小池 金世さん】

屋号 :小池屋

出身 :蘇原地区

学校 :赤河国民学校

趣味 :野菜づくり

読んでくれている人に一言 :取材をしていただき久しぶりに昔の事を思い出しました。素朴な暮らしでしたが、平和でたのしい暮らしでした。

取材年月:2025年1月

※年齢等は取材当時のものです