白川町の歴史を研究し、町内の遺跡発掘や小学生への歴史の授業などを行い、後世に歴史を伝える活動をする佐藤幸夫(さとうゆきお)さん。

「歴史はずっと続いていくやろ?子どもたちが学んで、大きくなった時に思い出してくれたら良いな」

幸夫さんは、過去から学びそれを後世に伝えることで、地域の繋がりを守ろうとしています。

歴史を後世に伝える理由

——幸夫さんが歴史に興味を持ったきっかけは何だったんでしょう?

両親から昔のことを言い伝えられたり、歴史の本が好きってところから入ったな。でも今でも後悔するよ。

築200年以上というご自宅でお話を伺いました

——後悔ですか?

白川町で遺跡*が出たんやわ。でも遺跡があると分かった時にはもう工事で埋められたりしとってね。「小学生の時、もっと興味を持っておけば」って今でも思う。

小学生の時にはけっこう広い範囲で石器とか土器の破片が出たから、白川には大きな集落跡があるはずやわ。

*白川町では川の流域に沿って、数多くの遺跡が発見されている。ただ既にその土地に建物が建設されている場所も多い。

——そんなに貴重なものが広範囲で見つかる時代があったんですか!?

みんなが家の近くで石器を拾って、それを小学校に持ってきた時もあったよ。

——発掘作業が日常で行われている…!

こんな小さな村でも、たくさんの歴史がある。それは残していきたいな。

歴史は過去だけじゃなくて、これからの未来にもずっと続いていくでな。子どもが大きくなった時に「そういえばあの人が教えてくれたな」って思い出してくれると良いよな。

小学6年生へ歴史について教える幸夫さん

——歴史という過去を学ぶことは、未来にも繋がることなんですね。

過去から学ぶことは大事やでな。

このあたりでも終戦後は、柿とか芋を他の家に持っていってよく助け合いをしとった。そうやって、どれだけ貧しくても助け合って心が繋がっているのがいちばん良いな。

でも今の人はそういうことを知らんから、個人で割り切った生活をしている人も多い。

町の一員としてみんなが結びついて生活していくと、もっと楽しいんやないかな。

——歴史が、幸夫さんの生き方に大きな影響を与えているんですね!僕は歴史の知識がぜんぜんないんですが…どういったところから学ぶのがいいんでしょうか?

好きなところから調べていくと良いよ。おれはたくさんこうやって気になった新聞記事なんかを切り取ってる。

整理しているという記事の切り抜き。「昔の切り取ったのが見つかると、宝物を見つけたみたいで嬉しいね」

——ちなみにこの記事は…?

大嶋雲八(おおしまうんぱち)って言ってね、徳川幕府で名の売れた武将のことが書かれとる。この人は93歳で関ヶ原の戦いに参戦したんや。

——93歳で戦ですか!?凄すぎます…

そうやって歴史上の人物が心の支えになることもあるね。

それに好きなものを調べていくと、どこかで調べた歴史同士が繋がってくる。そういう時は楽しいな。

先人を見習い『自分の意地を通す生き方』を

——幸夫さんのこれまでについてもお聞かせください。生まれてからずっと白川町にお住まいなんですか?

学校を卒業してから、白川を出て電気屋とか土木会社で働いとった。とにかくがむしゃらに働いたね。親が入院したのがきっかけで、白川に戻って来た。

土木会社の時には、休日に若手社員を誘って山登りに出かけていたとか

——-そうだったんですね。

土木会社に入った時は「人よりたくさん動こう」と思って、始業前に会社の外を掃除しとったんや。そしたらそれをたまたま見た部長が褒めてくれて、他の社員もみんな掃除をするようになった。

損得を考えずに動くっていうのは大事やな。

——なんだかそういった行動面も「歴史から学んでいるのかな?」と感じます。

他には松下幸之助の本にも影響されたね(笑)ええこと書いてある。

——もしかして電気屋で働いていたのも…?

幸之助の影響やな(笑)

「知り合いにも幸之助の本を渡したけど、あんまり出世しなかったから読まなかったんやね(笑)」

——先人たちから学び、それを実際に行動に移しているんですね!

自分の考えに合った人が出てくると「おれもこう考えてるから、こんなことをやってみよう!」って思える。

結果として何が良いか悪いかは、実際にやってみないと分からん。だから損得じゃなくて、時には自分の意地を通さないといかんのやな。そうやって働いてきたから辛いこともあったけど、振り返ると良かったなと思うよ。

——結果が分からないからこそ「自分が良いと信じること」を行動に移す、ということですね。

歴史を通して「みんなで助け合う生き方」を伝える

——幸夫さんがこれからしていきたいことはありますか?

まずは自分がこれまで調べてきたものをまとめて残していきたい。

自分が生まれ育ったこの集落の名前を残したいし、みんなに地元の歴史を知って欲しい。

幸夫さんたちが行う歴史の授業で、白川町の遺跡発掘をする小学生たち。実際に土器の破片などが見つかり、それはきっと忘れられない体験になったはず

–—–きっととても貴重な資料になりますね。

後は子どもたちに「渡し舟」に乗せてあげたいな。

——川を渡るのに使われていたという「渡し舟」ですか?

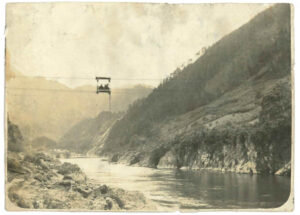

そう、このあたりは飛騨川を向こう岸に渡るのに、江戸時代には「渡し船」が出とった。

明治時代になって、道が良くなってだんだん汽車が走るようになったもんで、渡し舟を使う人もおらんようになってきた。そんな時に大水で渡し舟が壊れてしまったもんで、ワイヤーを川の上に張って滑車で乗り物をつけた「吊り越し(つりこし)」っていうものに変わったんや。

明治時代まで残っていたという「渡し舟」の船底。貴重な実物が残っています

——そうなんですね。江戸時代に移動手段として使われていたものが、今も乗れるんですか!?

専門の方に同じようにつくってもらったんやわ。

百聞は一見にしかずでよ、子どもたちに1回体験させてやりゃ記憶に残っていくと思うんやで。そういうのを残していけるっていうのは楽しみやね。

——子どもたちにとっては、歴史を知るうえでも、白川の自然を味わううえでも、とても貴重な体験ですね!

今は船が傷んで修理中やけどね。

そういう体験があると、子どもたちがみんなで集まって何かをすることの楽しさを知ることができる。それに地元の歴史を肌で感じることで、いつか大人になった時に地元のことを知るきっかけになるかもしれん。

——みんなで活動し、地元のことを知り愛着を持つことが、幸夫さんが言う「町の一員としてみんなが結びついて生活していく」ことに繋がっていくんですね。

そうやって、子どもたちに「みんなで助け合って生きていく大切さ」を教えていきたいね。

できるようになったらぜひ乗りに来てな(笑)

実際に利用されていた当時の「吊り越し」の貴重な写真

過去から学び、それを自身の生き方にしてきた幸夫さん。

幸夫さんが伝えようとしているのは、歴史の知識ではなく、過去を知ろうとする姿勢なのかもしれません。

幸夫さん、ありがとうございました。

【佐藤幸夫(さとうゆきお) さん】

出身 :白川北地区

学校 :坂ノ東小学校・中学校

職歴 :10代は電気関係、20歳は会社関係の仕事

趣味 :山と川と本

読んでくれている人に一言:小さくても毎日目標を持って取り組むことが大切

取材年月:2023年06月