町の災害時に現場へ駆け付けて支援活動を行うなど、消防防災のリーダーとしての役割を果たす消防団。山中剛彦(たけひこ)さんは白川町消防団団長を勤め、少子高齢化が進むなかでも『持続可能な消防団』を目指すため、多くの改革を行っています。

2021年度には、消防ポンプの操作技術を競う『操法大会』を廃止。団員の負担を軽減しながら実践的な放水訓練ができるよう考案した『シン・操法*』が2023年度から実施され、町内外で大きな話題となりました。

*「最低人数で火災現場での水出しができること」「要員の身体的な負担やケガのリスクが少ないこと」「指導しやすいよう従来の操法の基本動作を参照すること」「新入団員が早くに機材の取り扱いを覚え経験者の指導の下で安全に取り扱えるようになること」の4点に考慮された実践的な訓練。従来の『操法大会』の競技性は排除され、人口減少が進む地域でも継続して消防団を維持できる訓練として、数多くのメディアでも取り上げられ話題となった。

2024年1月に行われた消防出初式での、放水訓練の様子

「預かった役割は、一生懸命やる。次の世代にしっかりとバトンを渡さないとね」

責任のある役を担う山中さんの、想いとこれまでについてお聞きしてきました。

信念を持ち、預かった役を全うする

——消防団員の負担を減らす『シン・操法』は広報誌や新聞でも取り上げられ、大きな話題になりました。

白川町には5つの分団があって、団員の状況や人数の関係で操法大会を続けられない分団が出てきた頃だった。

もちろん操法大会は自分もやってきたし、次の世代にも残してあげたい。それにどんな訓練や伝統も「今ここに残っている」ということは、今までの人たちの想いや行動が積み重なってここにあるわけだから、簡単に失くすわけにもいかない。

でも環境が変わってきて、ちょうど変化しないといけないタイミングだったんだね。

山中さん(写真左)が操法大会に出場した時の写真。「気合いを入れてみんなで坊主にしたけど、結果は…(笑)」

——積み重なったものがあるからこそ、変えるのはすごく勇気がいる決断だと思います。

だからこそ、信念を持ってやらないといけないよね。

消防団の幹部のなかに「操法を辞めるなら、自分は消防団を辞める」という人もいた。でも続けてすぐに「団長が言うなら、ついていきます」と言ってくれた。

環境が変わるなかで僕も含めて、みんなが一緒に悩み悩んで、前だけを向いてやってきた。それでようやくできることなんだと思う。

–—–時間をかけて悩んだからこそ、みんなに想いがあって、それが一つの決断に繋がったんですね。

団長という役をやらせてもらって、そのなかで考えて、悩んできたからこそできただろうし、その時間があるからこそ信念を持つことができるんだと思う。

責任を負うこの役をやることは本当に孤独だし、寂しさを感じることもある。でも頼ればみんなが応えてくれるし『団長』っていう名前の元に集まってくれるのは、すごい役やなぁって思う。

「自分があの松の木の横で喋るとは思ってもみなかった(笑)」

——明るい印象がある山中さんが語る「孤独」という言葉には、すごく重みがあるように感じます。

考えないといけないことが多すぎて、ちょっと大変だよね(笑)それに、『シン・操法』の他にもまだまだやらないといけないことがある。

次の世代にしっかりとバトンを渡すためにも、今は走り続けないといけないね。やっぱり預かった以上は、一生懸命にやらないと。

移住のきっかけは『悪夢』?

——山中さんのこれまでについてもお伺いしたいです。

実は僕は29年前の2月、31歳の時に佐見に引っ越してきたんよ。

「もう少しで、人生の半分を佐見で過ごしたことになるね(笑)」と山中さん

——そうだったんですか!

学生の頃はずっと愛知県の江南市に住んでた。

でも親父は、僕が小学校4年生ぐらいの時に別荘として佐見に山小屋を建てた。親父の実家は高知県の田舎で、そこが恋しかったんやろうね。だから夏休みには遊園地とか街に遊びに行きたかったけど、いつも佐見に連れてこられてた(笑)

——それが白川町との出会いだったんですね。

親父は晩年、その山小屋に移り住んで佐見でお世話になってた。

当時、僕は僕で結婚して横浜で勤めていて何不自由なくやっていたんだけど、ある日夢を見て…

——夢、ですか?

すごく不吉というか、変な感じがする夢だった。あんまり占いとかそういうのは信じないんだけど、その夢を見た後、家族にも相談せずに会社に「田舎に帰らないといけなくなったので、退職します」って言ったんよ。今後のことを何か考えていたわけじゃなくて、突然だったね。

それで29年前の2月に、親父がいる佐見に引っ越してきた。

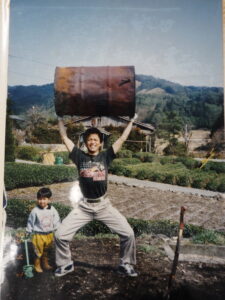

佐見に来た当時の山中さんと、長男の息子さん

「拒まなかった」ことで貰ったバトンを、次の世代に

——移住のきっかけはその夢だったんですか…!

そう、でももともと自分の子どもを自然豊かな場所で育てたいっていうのは強く思ってたね。

それで佐見に来て、親父と一緒に仕事をし始めて数週間後に親父が突然倒れて亡くなった。よく覚えているのは、葬式の時に僕が大泣きしながら「これからどうしたらいいかよくわかりません」って締めくくっちゃったこと…本当なら「親父がお世話になりました」って言わないといけないのに(笑)

——本当に意味のある夢だったのかもしれませんね…あまり知らない土地で、いきなり”父親を亡くす”というのは、想像できない辛さだと思います。

でも親父が地元の人との良い繋がりをたくさん残してくれて、みんなが助けてくれた。

仕事に困ってると近所のいろいろな職人さんたちからアルバイトの声をかけてもらって、そうこうしているうちに消防団や商工会の青年部にも誘ってもらった。それに佐見の同い年の仲間たちのクラス会にも誘ってもらったよ。

みんなが仲間に入れてくれて、泣いてる暇がなかった(笑)そして、家族の笑顔には本当に支えられた。

入団当時、消防団の車に子どもたちを乗せた写真。「懐かしいなぁ(笑)」と笑って当時を振り返ります

——お父さんがつくった繋がりを、山中さんが新しい形にしていったんですね…!当時は「こうなりたい」という目標などはあったんですか?

何にも何にも!(笑)今でもないよ!

普通に暮らしていければ満足で、とにかく必死だったけど毎日面白かった。

家はボロボロで寒かったけど、自分で床を直したり、家内と子ども3人の家族5人で自然を満喫しながら毎日がキャンプみたいな暮らしだったね(笑)お祭りに行ったり、アルバイトに行ったり、家族で季節の行事を楽しんだり、四季折々素敵な生活を佐見で送ることができた。

仲間に入れてもらって、みんなにお世話になって、いろんな経験をさせてもらった。地域といっしょに過ごした、あっという間の29年間だったと思う。

「今も役をやらせてもらってるから会える人がたくさんいる。ほんとに有難いね」

——自分が置かれた新しい環境に、当事者として溶け込み楽しむことは難しいと思います。山中さんが生活のなかで大事にしていたものってあったんでしょうか?

「入ろう」というよりは、声をかけてもらって嬉しいから「拒まなかった」という感じなのかな。

消防団や商工会には、入ってなきゃ出会わなかった人がいっぱいいたと思う。そういう人たちからエネルギーをもらって、自分の生きがいみたいなものになっていたかもしれない。

佐見に来てからいつもたくさんの人に支え、励まされ、助けてもらって、もうすぐ30年。これからも地域の一員として、もう少し頑張っていきたいね。

——拒まずに地域の一員として過ごすことで、たくさんのものを受けとってこられたんですね。お話を聞いていると、山中さんの「地域の一員としての活動」は、当時受け取ったものを次の人たちに繋ぐことになるのかなと感じました。

消防の話だけど、近々山形県から『シン・操法』の視察に来るんだよね。これまでやってきたことを話すぐらいしかできないけど、当時の迷いとか悩みは今でも思い出されるし、同じ時代に同じことを経験した人間としてできることは協力したい。

これも、バトンだね。役柄的なものだけじゃなくて、自分が経験したことや貰った気持ちをこれからの人たちに渡していきたい。

お話を伺っていると、

真剣に目の前にあるものと向き合い、そこで感じた想いを次の世代にきちんと受け渡そうとする山中さんから『義理堅さ』のようなものを強く感じました。

この取材後、僕は白川町消防団に入団することを決めました…!いろんな理由がありますが、きっと山中さんが溌剌(はつらつ)と語る「地域といっしょに過ごす」という言葉に少しでも近づいてみたかったんだと思います。

もう少しで、初めての訓練日です。

【山中剛彦(たけひこ) さん】

出身 :愛知県江南市

趣味 :春の桜🌸と新緑☘️、夏の海水浴(海)、秋の紅葉と温泉♨️、冬の熱燗🍶

読んでくれている人に一言 :火の用心!

取材年月:2024年1月